欲知春与夏,仲吕启朱明。5月5日我们迎来了立夏节气。《历书》云:“斗指东南,维为立夏,万物至此皆长大,故名立夏也。”春生夏长,万物并秀。

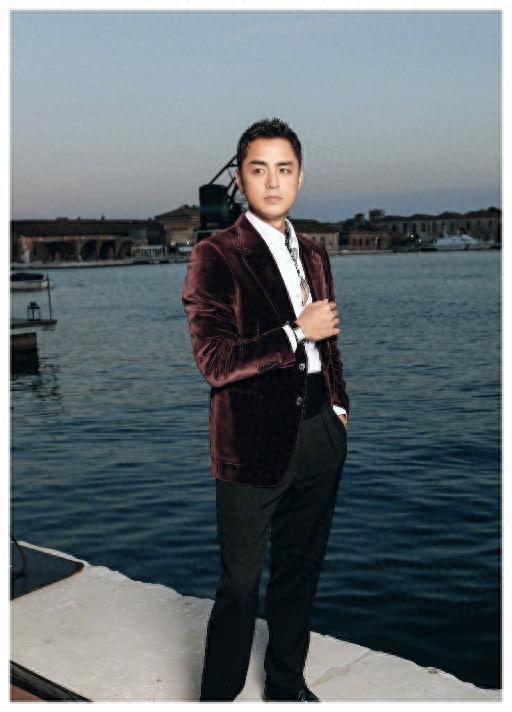

修复件。受访者供图时至今日,我国大部分地区还都保留着“立夏尝三鲜”的习俗,意在庆祝初夏的丰收。所谓“三鲜”,有“地三鲜”“树三鲜”和“水三鲜”之分,“树三鲜”是指樱桃、枇杷、杏子,其中的枇杷可大有讲究。

枇杷的品种繁多,若依据果肉色泽来划分,有红肉(红沙)与白肉(白沙)两类。古人命名颇有诗意,如“豇豆红”“梅子青”,红肉枇杷的果肉颜色红中带橙,于是便有了“枇杷红”这个充满自然意趣与时节韵味的独特名字。

“枇杷红”只是它的小名,它还有个大名叫“火石红”,也称“窑红”,是指陶瓷器物上露胎处出现的橘红色现象,颜色有深、有浅,均匀度也不同。

火石红现象一般多出现在瓷器的足底和器身处,其表面常常会显现出一层柔和而内敛的光泽,与釉色形成冷暖对比,火石红与深翠鲜妍的青花相衬,显得明而不艳。

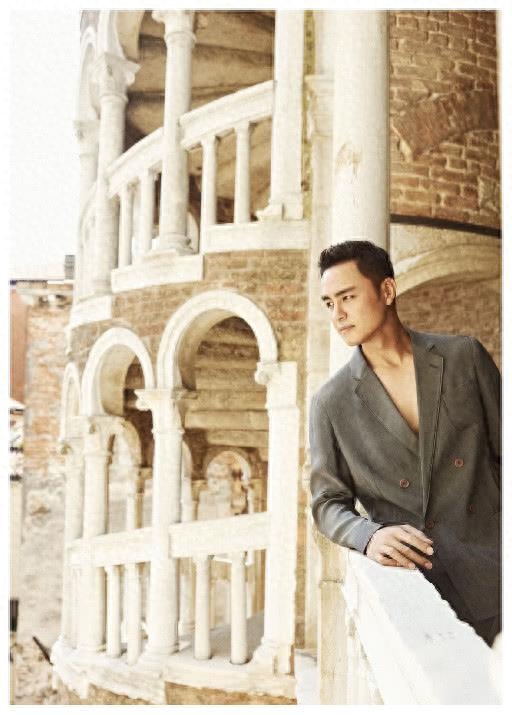

受访者供图在古代,窑工们虽然清楚在瓷器烧制时会出现火石红现象,却对其背后的原理一无所知。但对于学过化学的我们来说,如果出现红色,大概率是因为一种元素,那就是铁。

火石红常见于瓷器底部或器身,表现为橘红或深红色斑块。它并非釉色,而是瓷器烧制过程中胎体与稻壳灰(糠灰)接触后产生的自然现象。景德镇陶瓷大学古陶瓷所所长李其江解释说:“当瓷器露胎部分接触稻壳灰时,灰中的钾、钙等元素在高温下渗入胎体,促使氧化铁溶解。随着温度降低,铁元素析出形成赤铁矿,最终呈现出红色。”

通过实验考古,研究团队发现,火石红的形成需满足三个条件:胎体含铁量至少0.5%、烧制温度达到一定范围(约1100℃—1300℃),以及接触稻壳灰等助熔材料。“就像熬排骨汤,我们在喝汤的时候,是有一层小油花浮在水面上,等汤变凉油脂冷却后,油脂才会凝结成大块。”李其江比喻道,“火石红也是在降温阶段逐渐显现的。”研究还表明,并非所有古瓷都有火石红,其出现与烧制时的偶然因素(如垫烧方式、温度波动)密切相关。

这些潜藏于瓷胎深层的铁元素,恰似隐匿在泥土之中的种子,在稻壳灰的催化以及窑温的作用下苏醒,绽放出与季节同频的朱明之色。今人轻叩古瓷,所听见的不单是历史的回响,更是窑工们匠心于时间熔炉中淬炼而成的永不褪色的文明华彩。

来源:科技日报

设计:杨凯

记者:李梦一

学术支持:景德镇陶瓷大学、中国文物保护技术协会

编辑:宋慈 王璠

审核:朱丽

0 条